Ostéopathie et pathologies respiratoires chroniques : Partie 1 - L’asthme

- DB RV

- 13 mars

- 5 min de lecture

Les maladies respiratoires chroniques touchent plus de 550 millions d’adultes dans le monde, c’est l’une des principales causes de décès et d’invalidité.

Ici, nous aborderons trois pathologies courantes, chacune détaillée dans un article mensuel.

L’Asthme (présent article)

La BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) (article à venir)

L’Apnée du sommeil (article ultérieur)

L’ASTHME

1) Définition et épidémiologie

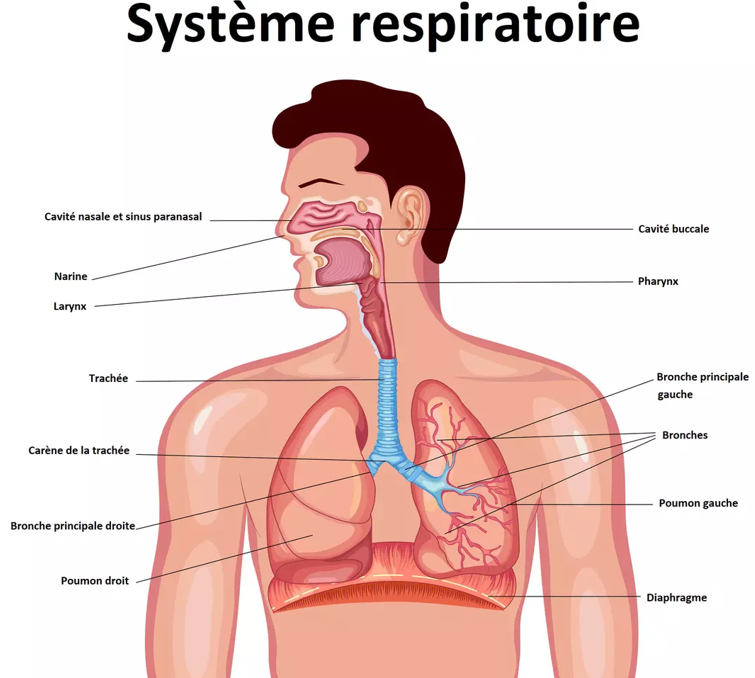

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes inférieures, associant des symptômes respiratoires paroxystiques (dyspnée, toux…) et une obstruction chronique des voies aériennes.

C’est une maladie chronique probablement inscrite dans les gènes. Elle évolue le plus souvent par des poussées (crises) dont l’aspect aigüe et sifflante représente la caractéristique majeure. C’est une pathologie liée à une inflammation bronchique permanente plus ou moins importante.

L’inflammation est une réponse immunitaire. Cette inflammation bronchique peut s’aggraver progressivement (surtout si elle n’est pas traitée) pour aboutir à une gêne permanente voire à une insuffisance respiratoire chronique obstructive.

En France, la prévalence de l’asthme est de 7% chez l’adulte et 10 à 15% des enfants. Il y a donc environ 4 millions d’asthmatiques.

L’asthme peut aussi être une maladie professionnelle : environ 10 % des cas d’asthme en France.

La prévalence de l’asthme a doublé au cours des vingt dernières années dans les pays développés.

2) Clinique

La crise d’asthme

La crise d’asthme est caractérisée par une contraction importante des bronches. Lors de la crise, il se produit une sécrétion excessive de mucus qui obstrue les bronches. La crise d’asthme empêche l’entrée d’un volume suffisant d’air dans les alvéoles pulmonaires. Elle peut dans les cas les plus graves entrainer une hypoxémie sévère et une tachycardie.

Le principal risque d’une crise d’asthme est la détresse respiratoire, pouvant conduire à une désaturation en oxygène nécessitant une hospitalisation en urgence.

Environ la moitié des asthmatiques ne font pas de crise. L’asthme peut s’exprimer de façon chronique par des manifestations moins typiques :

Sensation d’oppression thoracique

Essoufflement ou difficultés respiratoires parfois au repos

Dyspnée ou toux déclenchée par l’effort

Épisode de gêne nocturne entraînant le réveil

Sifflement expiratoires transitoires

On distingue quatre catégories d’asthmes :

L’asthme intermittent

L’asthme persistant léger

L’asthme persistant modéré

L’asthme persistant sévère

3) Facteurs de risque et diagnostic

Facteurs de risque :

Génétique

Terrain atopique (allergies)

Effort

Tabagisme actif/passif

Six professions à risque : Boulangers/pâtissiers, coiffeurs, agents de nettoyage, peintres, travailleurs du bois et professionnels de santé.

Médicaments : B-bloquants, AINS (anti-inflammatoires), aspirine

Infection respiratoire virales

RGO (reflux gastro-œsophagien)

Les gènes impliqués sont nombreux et encore incomplètement identifiés. Certains d’entre eux conditionnent l’existence de l’hyperréactivité bronchique. D’autres interviennent pour déterminer le caractère particulier de l’inflammation bronchique de l’asthmatique (inflammation de type TH2.)

Diagnostic

En situation aigüe : Le diagnostic se fait par la crise d’asthme. Le diagnostic en situation aigüe ne pose donc pas de problème.

En l’absence de crise, le patient présente des symptômes tels des bronchites à répétition.

Un premier bilan médical permet d’apprécier les symptômes et leur évolution, de questionner la présence de facteurs de risque, l’environnement, la concomitante d’éventuelles autres pathologies.

Pour confirmer le diagnostic, un pneumologue réalisera un EFR = Exploration Fonctionnelle Respiratoire.

Cet examen non invasif permet d’évaluer la capacité respiratoire. La spirométrie, la pléthysmographie et la mesure de capacité de diffusion sont des examens non douloureux au cours desquels il est demandé au patient de respirer dans un embout situé dans la bouche.

Autre examen : des tests cutanés peuvent être réalisés par un allergologue pour vérifier l’origine et la nature de l’allergène.

4) Traitements

Les crises d'asthme ne sont que l’aspect spectaculaire de la maladie. L'asthme est caractérisé par la présence, y compris entre les crises, d'une inflammation persistante des voies aériennes.

Le traitement médical de l’asthme repose sur la combinaison de :

L'éducation thérapeutique

La prise en charge des facteurs aggravants ou étiologiques de l’asthme

La prescription de médicaments

Deux catégories de médicaments :

o Bronchodilatateurs (pour la crise)

o Anti-inflammatoires et/ou antihistaminiques (traitement de fond)

5) Le diaphragme, pilier de la respiration

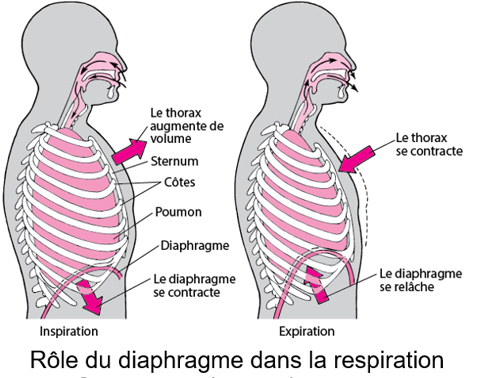

Le diaphragme est un muscle large et mince, situé à la base des poumons, qui joue un rôle crucial dans la respiration. Ce muscle en forme de dôme sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale.

Lors de l'inspiration, le diaphragme se contracte et descend, permettant ainsi aux poumons de se remplir d'air. Lors de l'expiration, il se relâche et remonte, facilitant l'expulsion de l'air des poumons.

Chez un patient asthmatique, le diaphragme se retrouve souvent sur-sollicité. Certains muscles comme les scalènes, SCOM (sterno-cléido-occipito-mastoïdien), les intercostaux externes, les pectoraux ainsi que les trapèzes sont dits inspirateurs accessoires, en cas de besoin ils se contractent de manière excessive pour aider le diaphragme : ce phénomène est appelé tirage musculaire.

6) L'asthme - Apport de l’ostéopathie

De par son approche globale du corps, l’ostéopathie peut offrir en complément du suivi médical plusieurs apport bénéfiques aux patients asthmatiques :

Amélioration de la fonction respiratoire

L’ostéopathie peut se focaliser sur la cage thoracique, le diaphragme et les muscles thoraciques pour améliorer leur mobilité.

Par des techniques viscérales notamment, il est possible de faciliter l’expansion pulmonaire et d’améliorer la capacité respiratoire.

Amélioration de la mobilité thoracique

En utilisant des techniques articulaires sur les côtes et le rachis notamment.

Réduction des tensions musculaires et ligamentaires

Les patients asthmatiques peuvent développer des tensions au niveau des muscles du cou, des épaules et du dos, souvent dues à une respiration superficielle ou à l’anxiété associée.

L’ostéopathie aide à relâcher ces tensions, ce qui peut améliorer le confort respiratoire

7) Sources de l'article

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE : Article mis à jour le 23 octobre 2024

INSERM : Dossier réalisé en collaboration avec Patrick Berger et Valérie Siroux. Publié le 13/07/2023.

OMS : Dossier publié le 6 mai 2024

medportal : Plate-forme d'information et de services de Novartis Pharma Suisse.

Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)

National Library of Medecine : Thomas Boinet, Claire Leroy DavidArticle publié en février 2021

Manual Therapy, Posturology & Rehabilitation Journal : Article de Rodrigo Medina Vasconcelos Lago, Marco Antônio Figueiredo da Silva Filho, Alan Carlos Nery dos Santos

Effect of osteopathic maneuvers in the treatment of asthma: review of literature

French Clinical Research Infrastructure Network (F-CRIN) : communiqué de presse publié le 01 mai 2023

Institut de formation supérieure en ostéopathie de Rennes (IFSO Rennes) : Mémoire de Louisia Fred réalisé en partenariat avec l’APHP BICHAT à Paris et publié en 2016